Erstmals in Bayern: Teile der legendären „Enigma“ gefunden

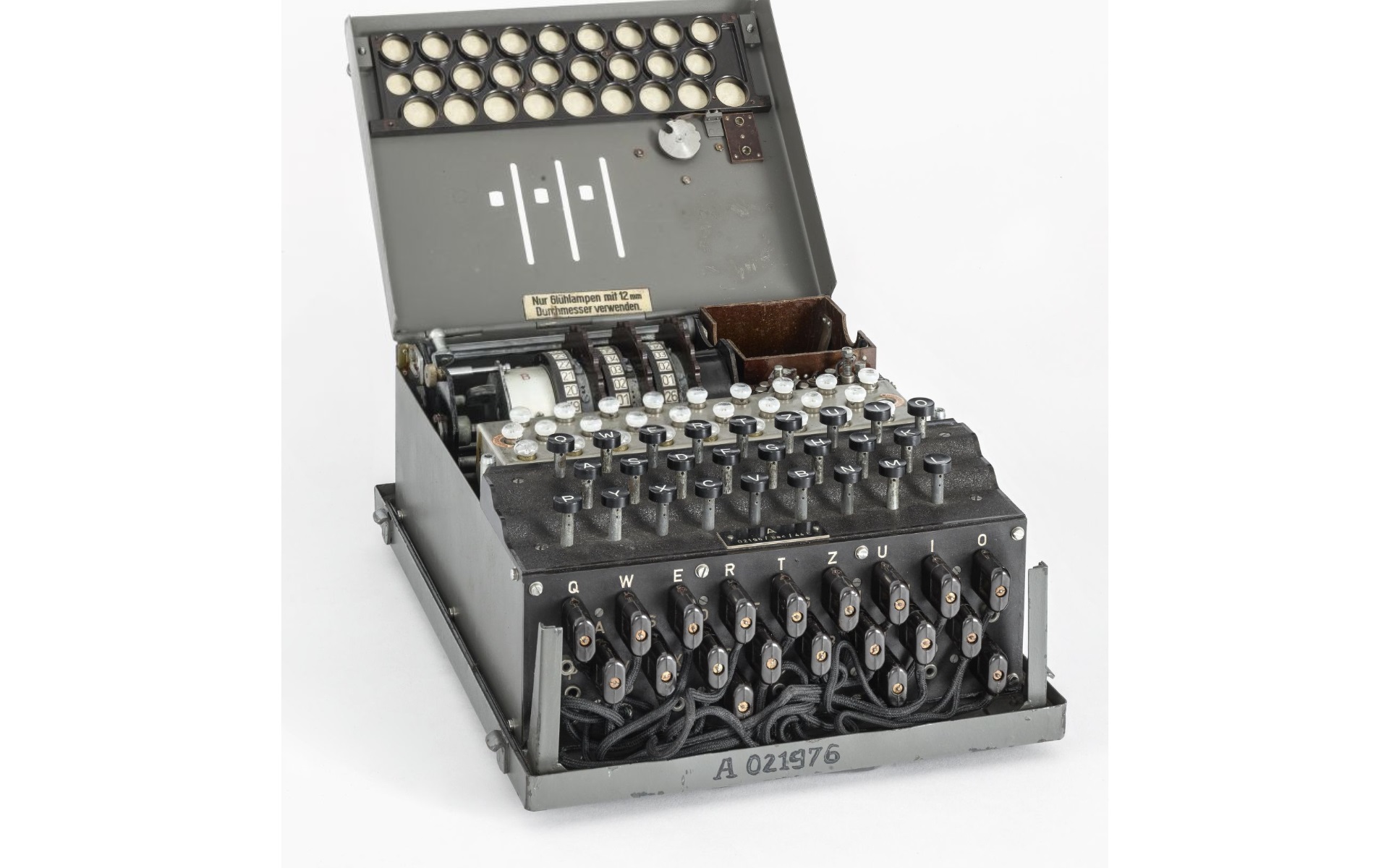

Pocking. Ein Sammler hat in der Nähe des ehemaligen Fliegerhorstes Pocking hat Teile der legendären „Enigma“ gefunden, einer der berühmtesten Verschlüsselungsmaschinen des Zweiten Weltkrieges. Laut Landesamt für Denkmalpflege ist dies der erste gemeldete Bodenfund einer „Enigma“ (griech. „Rätsel“) in Bayern. Die entdeckten Walzen waren Teil eines 1937 gebauten Chiffriergerätes.

Der Finder will anonym bleiben und hat seine Entdeckung für einige Wochen dem Landkreis Passau zur Verfügung gestellt. So konnte sich Kreisarchäologe Alois Spieleder näher mit den Walzen beschäftigen und auch das Deutsche Museum in München in die Bewertung des Fundes mit einbeziehen. Carola Dahlke, Kuratorin für Informatik und Kryptologie am Deutschen Museum, erläutert die Hintergründe. Demnach gehörten die gefundenen Walzen zu einer „Enigma I“, die von Heer und Luftwaffe genutzt wurde. Diese Enigma-Variante wurde bereits 1929 genutzt, allerdings zunächst nur mit drei Walzen. Ab Kriegsbeginn wurde das Walzenset auf fünf Walzen aufgestockt, aus denen drei zur Verschlüsselung in die Maschine eingelegt wurden. Welche Walze an welcher Position pro Tag genutzt wurde, legte der im Vorfeld definierte Tagesschlüssel fest. Carola Dahlke: „Es ist davon auszugehen, dass die fehlende Walze noch am Fundort entdeckt werden könnte. Die Seriennummer A7320 lässt auf das Baujahr 1937 schließen.“

Die Expertin vermutet, dass die zum Fund gehörende Maschine bis Kriegsende benutzt wurde und Soldaten das Gerät gemäß der „Verschlusssachenvorschrift“ 1945 zerstört und die Walzen im Boden vergraben haben. Insbesondere diese Variante der Enigma sei laut Dahlke inzwischen sehr gut erforscht, deshalb zeichneten sich Bodenfunde dieser Art weniger durch neu zu erwartende technische Erkenntnisse aus, sondern vor allem als „Relikte mit sichtbarer Objektgeschichte“. Gerade deswegen wäre es nach Vorstellung der Kuratorin wünschenswert, wenn die Fundstücke einem breiten Publikum zugänglich gemacht werden könnten und etwa einem Museum in der Nähe des Fundortes übergeben würden.

Der Finder muss sich nun mit dem Grundstückseigentümer auseinandersetzen. Nach bayerischem Recht besitzen Finder und Grundeigentümer einen Fund je zur Hälfte. Dass mit dem Pockinger Fund erstmals in Bayern Teil einer Enigma aufgefunden wurden, ist für Alois Spieleder erstaunlich, schließlich wurden ab den 20er Jahren bis Kriegsende rund 40.000 dieser Maschinen in unterschiedlichster Ausführung gebaut. Aber die Rückfrage im Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege ergab eindeutig: Die Walzen von Pocking sind der erste gemeldete Bodenfund einer Enigma in Bayern.